金正喜、金玉均……

韓半島の書について読者の皆様はどのくらいご存知だろうか。いうまでもなく書は中国から伝来した芸術の一つであり、それは韓半島にも多大な影響を及ぼした。しかし、日本では韓国の書について一般的にはほとんど知られていない。

果たしてこれまで日本において韓国の書が顧みられたことがあったのだろうか。1930年、日本で初めての書の全集である『書道全集』(平凡社)の配本が始まり、その中には「朝鮮書道」も包含されていた。

また、日本の近現代の書道界において大きな功績を残した書家の一人である比田井天来(本名鴻・1872~1939年)は、新羅時代から朝鮮時代に至るまでの韓国の書跡集成に解説を加えた『朝鮮書道菁華』(全五巻)を1931年に発行している。そこからは日本国内における書道研究が中国だけではなく、韓国も含まれていたことがわかる。

当時、韓国は日本の植民地支配下におかれていたという歴史的事実が日本人を韓国の書に関心を向けさせる要因となったこともあるだろうが、戦後の日本では韓国の書に関心が向けられることがほとんどなくなったといえる。それでは、韓半島の書人としてどのような人物があげられるだろうか。

韓国近代において書家・鑑識家としても活躍した呉世昌(1864~1953年)は、韓国の歴代書画家らの記録を初めて体系的に集成した書画人物辞典である『槿域書画徴』を1928年に出版した(日本でも『朝鮮書画人物辞典』として国書刊行会から刊行)。

そこには統一新羅時代の金生に始まり、計1117人の書画家が掲載されている。その中でも特に紙面を大きく割かれていたのは韓国の書聖とも呼ばれた金正喜(1776~1856年。号秋史・阮堂)であった。

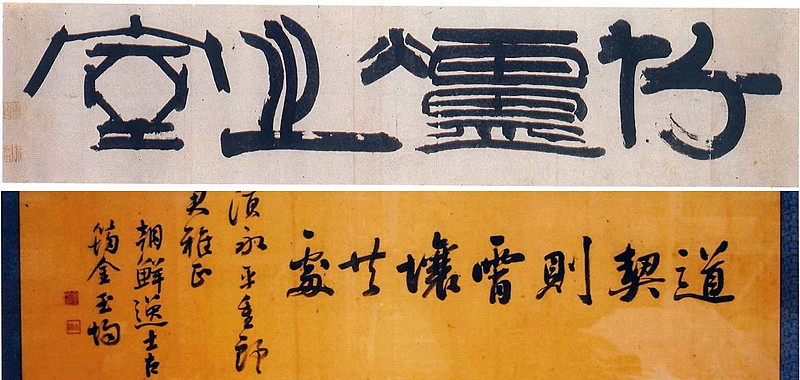

金正喜は、実学者・金石学者・書家としても活躍した人物である。書作については当初、唐の顔真卿と明の董其昌の書風に倣ったが、後に漢隷の書法を楷書と行書に応用した独創的な書風である「秋史体」を作り出した。日本にもその筆跡や旧蔵した書が伝わっており、愛好家の多さがうかがえる。

1884年に甲申事変を起こし、開化派政権を樹立した金玉均(1851~1894年)も書を残している。清軍の介入によりわずか3日で政権は倒れ、日本へ亡命し、不遇な生活を送るが、その中で残された書は今も日本に残されている。

漢詩人・実業家であった須永元(1868~1942年)は、金玉均が上海で暗殺される1894年まで交流を続け、経済的な支援も行っていた。現在佐野市郷土博物館に収蔵されているコレクションには須永が金から謝意を込めて渡された作品も収められている。

植民地韓国において、売買された書画買立目録を見ると、書において最も多く取引されていた作品は前述の金正喜で、金玉均がそれに続いている。近代以降こうした経済的な流通システムにのることにより贋作も生み出されることとなったが、その数は当時の人々からの人気も示しており、興味深い。

ハングルの書も登場

15世紀に考案されたハングルは書簡など実用の書として残されているが作品として登場するのは、韓国最初の美術教育機関である朝鮮書画芸術会が設立した1911年からといわれている。

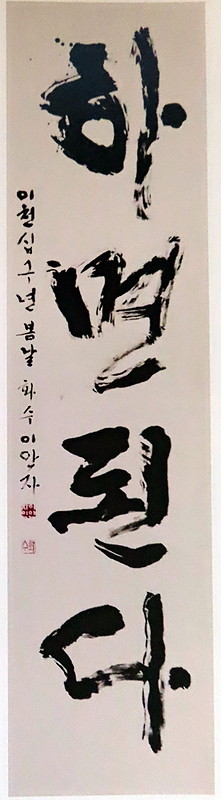

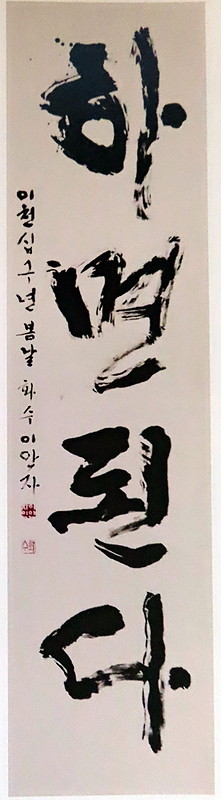

朝鮮美術展覧会が1922年から始まり、尹伯栄などの作家も登場。ハングルの書は韓国でも広く親しまれている。日本でも在日韓国人書家であり、『筆で書くハングル書芸』(花乱社、2019年)の著者でもある李安子氏のハングル書芸作品の活躍がある。

いまだに韓半島の書を知る書籍が日本ではほとんど存在していないことは非常に残念である。今後、より多くの方に関心を向けていただけることを願ってやまない。

金貴粉(きむ きぶん)

北海道函館市生まれ。東京学芸大学大学院教育学研究科(書芸・書道教育分野)修了。専門は朝鮮書芸史。現在、国立ハンセン病資料館主任学芸員。津田塾大学非常勤講師。主要論文に「朝鮮美術展覧会における書部門廃止と書認識の変容」『書学書道史研究』第26号、「『槿域書画徴』制作の意図とその意義」『韓国朝鮮の文化と社会』第17号等がある。

写真左上は李安子氏作品

果たしてこれまで日本において韓国の書が顧みられたことがあったのだろうか。1930年、日本で初めての書の全集である『書道全集』(平凡社)の配本が始まり、その中には「朝鮮書道」も包含されていた。

果たしてこれまで日本において韓国の書が顧みられたことがあったのだろうか。1930年、日本で初めての書の全集である『書道全集』(平凡社)の配本が始まり、その中には「朝鮮書道」も包含されていた。