-2020教科書採択結果をみる-

寄稿:「子どもと教科書全国ネット21」 鈴木 敏夫

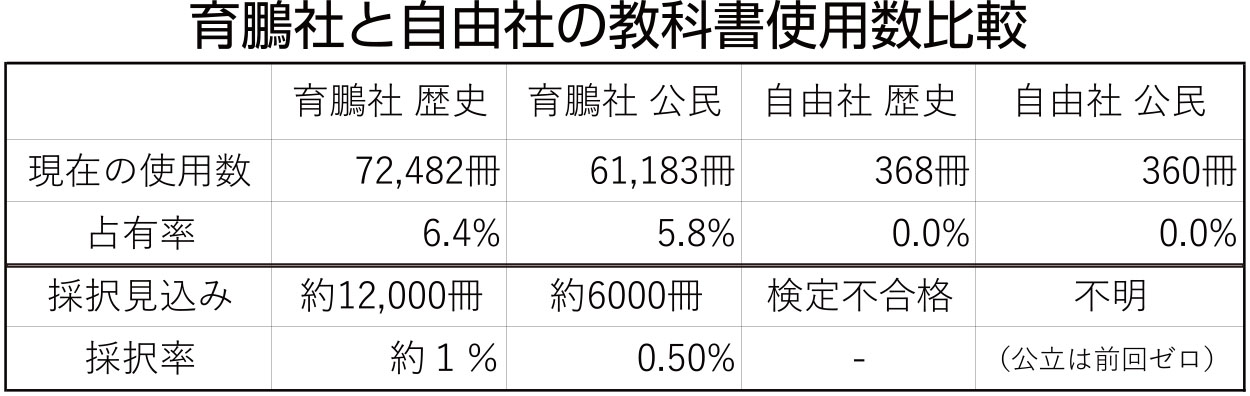

来年度から使用する中学校教科書の採択が終了し、圧倒的多数をしめる公立についてほぼ明らかになり、全体の傾向が判明してきている。注目された、社会科の育鵬社の歴史・公民教科書についてみてみたい。文科省によると現在の教科書使用数は、歴史、1,139,474冊、公民1,062,811冊であり、各教科書の今年使用数は「占有率」で標記している。シェアのことである。採択の年は「採択率」ともいう。育鵬社は、歴史教科書で6万冊、公民教科書で5・6万冊減らし、経営的には完全な行き詰まりであり、自由社は、〝消滅の危機〟である。

1、育鵬社歴史教科書の問題点

あらためて、育鵬社などの歴史教科書の問題点を明らかにしておきたい。なお社会科歴史教科書は、清水書院が撤退し、新たに山川出版(山川)が参入し、東京書籍(東書)、教育出版(教出)、日本文教出版(日文)、帝国書院(帝国)、学び舎の7社になった。

(1)日本軍「慰安婦」問題

①1990年代からの教科書攻撃の中で、「従軍慰安婦」記述が中学教科書から一掃されたが、5年前に学び舎で記述が復活。検定でのやりとりを経て、河野談話の一部を掲載し、その資料に語らせる形で「慰安婦」問題をしっかり学ぶことができるようにしている。

また、個人補償についても、法的には否定されたが事実の重さを最高裁判決の付言で認め、それに基づいて「和解」という方法で解決できることを引き続き示している。これは、これからの展望になる。

②あらたに参入した山川は「側注」で「戦地に設けられた『慰安施設』には、朝鮮・中国・フィリピンなどから女性が集められた(いわゆる従軍慰安婦)」と記述した。これは同社の現行高校教科書『詳説日本史B』と同じ記述である。これで、「慰安婦」の語を検定で削ることはできないことを証明した。

③育鵬社は、日本軍「慰安婦」の存在を否定するために、公民で「従軍慰安婦」を取り上げた。朝日新聞の掲載記事謝罪場面で、「従軍慰安婦」記事の取り消し、訂正、謝罪があったことを載せてである。

(2)植民地支配、関東大震災など

①育鵬社は、韓国の併合では、植民地の用語は使わず、朝鮮統治として、米の生産量が増大し、学校教育も普及したとしている。生産された米は日本内地へ移送され、韓国の農民の生活が豊かになったわけではない。

②「関東大震災」について、殺害された人数や犠牲者については、2014年の教科書検定基準の改定(「近現代の歴史的事象のうち、通説的な見解がない数字などの事項について記述する場合には、通説的な見解がないことが明示されているとともに、児童又は生徒が誤解するおそれのある表現がないこと」)により、「その数は定まっていない」などと書かされている。また関東大震災の虐殺事件についてまとめた最近の研究(後藤周「中学校歴史教科書の中の『関東大震災』関東大震災研究ノート 2020年7月10日」)によれば、以下の通りである。

ア、虐殺事件のきっかけとなった流言について

育鵬社のみ記述がない。この時のような「流言」は、東日本大震災、熊本地震でも流され、防災学習でも重視されており、大事な問題である。

イ、虐殺の実相‥加害者、被害者

育鵬社、自警団などが朝鮮人、社会主義者を「殺害」、中国人は出てこない。学び舎は、軍隊・警察、自警団に、朝鮮人が虐殺され、多くの中国人、日本の社会主義者が殺害された。山川は、同じように記述し、自警団などの加害者は罪の問われなかったことも記述しているが、「虐殺」の用語は使わない。

ウ、事件が起きた背景

日文が朝鮮人に対する差別意識に触れ、山川が加えて朝鮮人の抵抗運動(注‥3・1独立運動など)への恐怖に触れている。

(3)強制連行

①東書は、強制連行の問題では、「多数の朝鮮人や中国人が,意思に反して日本に連れてこられ,鉱山や工場などで劣悪な条件下で労働を強いられました」と書き、「志願兵」に応募した、朝鮮の若者の写真を掲載している。同社の小学校教科書では「強制的につれてこられて」と書かれているが、なぜ中学校で「強制的」の語を削除したのか疑問である。

②育鵬社は、姑息にも「戦争の末期には,朝鮮や台湾(たいわん)にも徴兵や徴(ちょう)用(よう)が適用され,人々に苦しみを強いることになりました。日本の鉱山(こうざん)や工場などできびしい労働を強(し)いられました」の下線部を削除。

2、今回の結果をもたらしたもの

(1)これまでの運動の成果!

「つくる会」系教科書、育鵬社教科書は、韓国・台湾の植民支配を近代化論で語り、アジア太平洋戦争は、日本の自衛戦争で、かつアジアを欧米の植民地から解放した「大東亜強健建設」のための戦争とする。大日本帝国憲法を高く評価し、今の憲法は、占領下にアメリカ軍に押しつけられ、現実にそぐわないものが多いとして、改正原案まで提示して改憲へ誘導しようとしている。

このような政治的ねらいで作成されるものでなく、歴史学の成果や歴史的事実に基づく、生徒にとってふさわしい、まともな教科書が必要という粘り強い反対運動の成果である。

具体的には、教科書採択の透明性・公開制をめざした、教育委員会会議の公開や展示会の意見、現場の意見の尊重を広く宣伝・学習し、教育委員会の請願などを毎年繰り返してきた。コロナ禍の中でも教科書展示会に出かけ、意見を書いてきた。また東京の武蔵村山市では、生徒が使っている育鵬社教科書の問題チラシを数回にわたって全戸に配布している。

(2)政治的圧力で採択できなくなった

「つくる会」は、安倍晋三幹事長だった「教科書議連」の協力で「教育委員会採択」を文科省の通知でださせ、現場の意向を排除して、首長やその影響下にある教育委員による教科書採択にさせ、それを日本会議のメンバーなどが下支えして、採択を増やしてきた。

東京では石原知事が教育委員を入れ替え、横浜では中田市長の意向やそれを体現する教育委員が、つくる会系の自由社、最近では育鵬社を採択してきた。

彼らの政治的影響力も減退し、こうした上からの押しつけが、批判にさらされ、通用しなくなった。産経新聞は以下のように、今回の問題を報じている。

「麗澤大学の高橋史朗特任教授は『教育長をはじめ教委事務局には、内容が偏っていたとしても現場の教師の意見重視という考えが基本にある。これまで横浜などでは委員側が、そうした考えを抑えてリードしてきたが、交代により勢力が変わった』」と指摘。文部科学省によると、採択のシステムは各自治体で定める。しかし、調査員として選ばれた教員が各教科書の長所や短所などを調査した内容を基に、校長や学識経験者らでつくる委員会などで答申をまとめ、それをベースに教育委員が可否を議論するというケースがほとんどだ。

高橋氏は「『答申などに対して説得力のある反論ができる委員がいなくなれば、より現場の意向に流されやすくなる。首長らがリーダーシップを持って見識のある委員を加えるよう努める必要がある』と語った」(8月5日)。と書いている。語るに落ちる内容である。

(3)戦争法反対、改憲反対からジェンダー平等などの運動が下支え

今回、日本会議などの教科書展示会への参加、教育委員会への請願、教育委員会傍聴への参加が、一部地域以外では見られなかった。それは、安倍政権の「教育再生」に対する批判、憲法改正に反対する運動の高まりがあり、彼らの教育に対する介入意欲を削いできた結果である。またジェンダー、ヘイトスピーチ問題などの人権をめぐる運動の高揚は、教育委員にも影響を与え、育鵬社教科書の記述に対する批判も生まれている。

(4)使わされている現場からの批判が、一挙に ”吹き出した”

藤沢市では、実際に育鵬社歴史・公民教科書を使っている、19校中17校の中学校教員から、アンケートの回答を得られている。それによれば、育鵬社の教科書は、「使いにくい」が約80%で、「使いやすい」は、たったの約2%だった。また、「大切なことが書かれてない」、「帰化人」「大東亜戦争」の用語などの疑問が記述回答にある。

こうした事実を突きつけ、運動を進めた結果。教育長が「(現場の先生方からの)調査書について、先生方の貴重なご意見なので大切にして、採択したい」。「市民の皆様から多くの意見をいただき、ありがとうございました。これらを参考にして、採択したい」と表明するようになった。

3、他の教科書との「格差が縮まった」から採択が変わったか

育鵬社の教科書が不採択になった翌日、記者の署名記事「他の教科書との『格差が縮まった』から採択が変わった」(「朝日」2020年8月5日)が、横浜の採択について、識者のコメントを引く形で「一連の法律や制度の変更で『自虐的』とされた記述が減り、以前と比べて教科書同士の差が縮まった」ことが採択の変化の背景にあるとしている。これが事実ならば、安倍政権による教科書の育鵬社化が成功したことになり、育鵬社をとりたてて批判し、不採択を呼びかける必要もない。また教科書統制を強化し、「書かせる検定」を推進してきた安倍政権の教科書政策を免罪することになりかねない。採択後の不見識な記事である。

検定基準などで政府見解を書かされる領土問題で、中学公民の日本文教出版・歴史は、千島列島の領有の問題で、ロシアと日本政府の主張を対比させ、領土問題の平和的解決の例をあげ、教出・歴史、帝国・公民も最後に一応、武力によらない平和的解決、対話での現実的解決、歴史認識問題も含めた関係改善を示唆し多様性をもたせている。

育鵬社の教科書は、植民地支配や侵略戦争美化という歴史改ざん、修正主義が突出しており、他の教科書とは明らかに差異がある。他の教科書の記述内容も従来から後退しているのは、育鵬社のような教科書が存在し、それを持ちあげる勢力がいることの影響は大きい。しかし、領土問題を挙げるまでもなく、教科書会社、執筆者の良心が育鵬社とは一線を画している。

4、採択権を学校現場に取り戻す 今後の課題

①引き続き、教育委員会採択の透明性、公開制を徹底していく

②いわゆる複数の市町村などによる「共同採択区」を分割し、より子どもたちの身近な地区採択、ゆくゆくは学校採択を実現していく

③これらの運動と併せて、「先進国では珍しい」日本の教科書採択制度への批判が重要である。教師に教科書使用義務を押しつけながら、自由に教科書を選ばせない、検定が国家から独立せず、政府見解を書かせる、などとても「先進国」とはいえない。

今年は、奇しくも家永教科書裁判の杉本判決から50年にあたる。家永三郎氏への教科書検定は違憲・違法と断じ、子どもの学習権、教育の自由を認めた結果、教科書採択において、教員の意見を集約した学校票や教員が関わって教科書を採択する運動が広がった。現に、私立学校や国立学校では、学校長の権限、つまり教員による採択がおこなわれている。こうした方向を目指したい。

(2020.09.16 民団新聞)