在日本高内里親睦会(金哲祥会長)が創立されて今年90年を迎える。在日同胞の郷土親睦会としてはおそらく最も古いと言われている。東京都荒川区の三河島を中心に会員数は約470人。家族を含めると1000人以上を数える。90年経った今でも1世たちにとっては、いつまでも変わらない同郷人の心の拠り所であり、2世以降の世代たちにも自身のルーツを確認しあう場となっている。

■□カバン製造で支えて…郷里に多大な貢献、謝恩碑も

荒川区三河島に集住…民団支部の役員も多数輩出

在日本関東済州道民会(当時は済州開発協会)が創立されたのが1961年。高内里親睦会はその34年前に誕生している。

現在の会長は2世の金哲祥さんで56歳の丑年だ。90年間、会員同士が分裂することなく、途切れずに継承されている。これには理由があった。

1974年の定期総会で会長の選出方法を変更した。それまでは比較的、経済的に余裕のある会員が重責を担ってきたが、干支による輪番制で就任することになった。任期は1年だが、該当する干支の会員が少ない場合は他の干支と合併して選出ができ、その場合の任期は2年となる。

会員の約9割は荒川区に居住する。高内里は済州道でも小さな村であるため、その地縁関係は強固だ。特に1世にこの傾向が強い。

民団荒川支部の支団長歴任者に高内里出身が多いことに驚かされる。現在の秦富澤支団長も親睦会の会長を務めた。

秦さんによると「過去、荒川支部の3機関長を高内里で占めたことは珍しくなかった。そんなときは副任員にほかの村の人を登用した。逆に、高内里以外で3機関長を構成するときは、副任員に高内里関係者を抜擢するのが慣例だった」という。

親睦会の前身は「在東京高内里少年共昌会」で1927年に創立された。1930年に郷里から二百数十人の青年が荒川に大挙やってきたこともあり、名称の「少年」を「青年」に発展させ、「在東京高内里青年会」に改称した。

1945年に祖国解放を迎えるが、初めて高内里から渡日した呉斗萬さんが軍需産業に携わっていたことから解散させられることなく、1949年には「郷里出身者の一層の団結、親睦、扶助にあわせ、郷里発展への貢献」をめざすため、現在の名称となった。

また、結成から25年間、男性に限定してきた会員資格を52年の第51回定期総会で規約を改正し女性も正会員になれるようになり、婦人会が発足した。その年には親睦会の歌が制定され11月に開かれた創立26周年記念運動会で合唱した。

高内里出身者が荒川区に多く居住するようになったのは、解放前から来ていた会員がカバンの縫製を始めたからだった。第2次大戦中に軍需産業の一つである兵隊の背のう(ランドセル)の製造に携わったことからミシン操作はお手のものだった。

解放後もカバン製造などを営み「なんとか食える」ようになると、郷里から親や親戚、友だちを頼って同胞が次々三河島にやってきた。

秦さんは「かつて我々の心の故郷は高内里だった。小さくて貧乏だった村を少しでも発展させようとせっせと稼いだお金を送った」と当時を懐かしそうに語る。

親睦会の寄付金で高内里ではいち早く水道や電気が敷設され、道路の舗装も急ピッチで進んだ。62年に「郷里開発期成会」を結成し、郷里の中央道路拡張と周辺道路の舖装、井戸掘り事業をスタートさせ、2年後に完工した。また、公民館

(写真)建設地の寄贈や涯月中学校新築のための募金も集めた。

そんな郷里への貢献に対し、高内里では「難しい時代に郷里の発展のために多くの貢献を惜しまなかった在日高内里同胞の分かち合いの精神を広めよう」と、2012年8月12日に「在日高内人施恵不忘碑」を建立した。

良き伝統として現在にも受け継がれてきたのは、冠婚葬祭時の相互扶助精神だ。特に最近まで、葬祭時には現職役員が告別式の受付から司会進行まで一切を分担し、葬儀委員長は会長が務めるのがならわしだった。

だが、世代交代が進んだいまは、素朴な郷土愛にも温度差が目立つようになった。郷里を訪れたことがない在日3世も増え、ましてや日本で生まれ育った2世以降の世代には、親睦会は自らのルーツを認識する場でしかない。

80年代後半に入るとカバンのメーカーは中国に発注するようになり、廃業する会員も増えていった。職業選択の幅が広がったことでカバン製造を継ぐ2、3世も減り、絶対的な「よりどころ」としての認識は薄くなった。

かつて盛んだった運動会も63年を最後に行われていない。成人式や還暦・古希祝いなどの行事も廃れ気味だ。

高内マダン求心力の軸

そこで2世たちが同郷人としての絆を深めようと、18年前からはじめたのが会員とその家族の交流を図る「高内マダン(バーベキュー大会)」だ。運営隊として「高遊会(高内のみんなで楽しく遊ぶ会)」を発足させ、第1回は渡来人ゆかりの地でもある埼玉県の高麗川の河原で開催した。

以降、三河島地区周辺の公園や学校跡地で行ってきた。今も場所を舎人公園に移して続けており、今年は老若男女あわせて120人が集まり、準備した肉70㌔などを完食した。また、会員たちに欠かせないのが焼き肉だけでなく、郷土料理の「ハンチ・ムルフェ(イカ刺しの冷やしスープ)」だ。この日も婦人会が調理した約100人前が瞬く間に完売となった。

10月15日には日暮里駅前のホテルで90周年記念祝賀会を開く。

今年1月に会長に就いた金さんは「重荷を背負ってしまったが、90周年という記念すべき年に経験できるのはとても光栄だし、一生忘れられない1年間になるだろう」と記念行事成功に向け目を輝かせている。

張英敏委員長はじめ、元会長の梁裕和さんや事務局の呉純吉さんら90周年記念行事実行委員の2世たちも「苦労を重ねて1世たちが築いてきた在日高内里人の歴史を次世代にいかに継承していくか。再出発のチャンスにしたい」と張り切っている。

■□高内里と三河島

現在、荒川区の在日同胞(韓国・朝鮮籍)は約5500人。東京都内では足立区に次いで有数の在日居住区である。その大半は済州島出身だ。とくに三河島駅周辺に集中しており、多くが高内里出身者だ。

高内里親睦会の資料によると、高内里出身者がはじめて荒川区にやってきたのは100年前の1917年、呉斗萬という男であると記録に残っている。この後、呉さんの後を追うように高内里から続々と荒川区にやってくる。呉さんは渡日後、軍需関係の仕事に携わったことで日本の当局に顔もきき、故郷、高内里の親族・友人たちに渡航証明書を発行させて呼び寄せたと言われている。

また、呉さんはやってきた高内里の人たちには知りあいになったカバン工場や靴工場の経営者に働き場所を紹介した。

1922年に済州島と大阪間の定期航路「君が代丸」が就航すると、済州島からの渡日はさらに増え続けた。1930年には高内里から大挙、二百数十人が荒川区に渡ってきた。

三河島の地場産業

三河島には1883年、日本家畜市場株式会社・笠原工場が最初に設立されると、翌年には大野製革工場、1890年には現在の尾久変電所付近に屠殺場、関連事業の皮革工場、肥料工場、油脂工場が作られ、のちにカバン製作を中心とした皮革業が地場産業として分散してきた。

また繊維街としても知られる同地域は1910年代、浅草方面で営業していた古繊維、栽落業者が、当時まだ閑散としていた日暮里、三河島周辺に集団移動した関係で布製品や皮革製品製造が盛んになった。

カバン工場には高内里の人、靴工場やゴム製品工場などには別の済州島の人を紹介するうち、技術を身につけ独立、自宅を兼ねた小さな工場を持つようになった。

後にこの町工場で働く同胞は、新たに独立するため当時、価格が安い土地や家屋を求めて西新井橋を渡り、足立区に移住していった。橋を渡った足立区の本木と関原地区に済州島出身同胞が多いのはそんな歴史からだ。

マジソンバブル

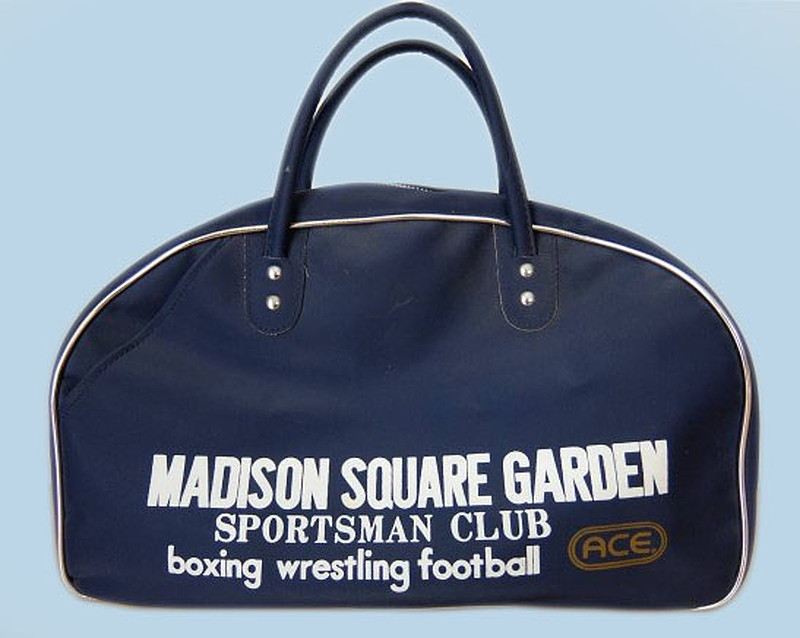

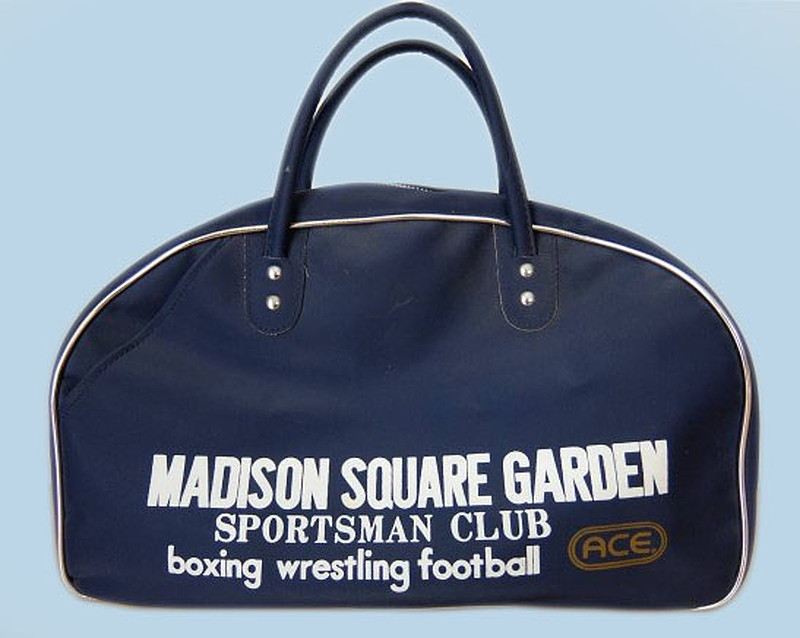

カバン製造業を多く営んでいた高内里同胞にとってのバブルは、60〜70年代に全国の中高生を中心に一世を風靡したスポーツバッグ「マジソンバッグ」だ

=写真。カバンメーカーとして知られるエース社が1968年から10年間にわたって製造販売していたバッグで、中・高生たちの「ファッション品」とも言われ、2000万個という驚異的な売り上げを記録した大人気商品だった。

当然、在庫切れが続出。当時、エース社はマジソンバッグの意匠登録をしておらず、そこで他のメーカーもパチ物、バッタ物と呼ばれる類似品の製造販売を始めた。

当時の日本では、偽ブランド品を犯罪視するような商業倫理は製造者にも消費者にも希薄だった。「国産品」なら正規品に引けを取らない品質でもあり、売価が正規品の半額近い800〜1000円ほどのため、中高生が飛びついた。製造技術に秀でていた荒川同胞のカバン工場は終夜作業でこのマジソンバッグを製造したという。

今もカバン工場を営む秦富澤さんもそのひとりだ。

「あのときは、三河島中のミシンがフル稼働していた。近所から騒音のクレームも絶えなかった」と当時をふり返る。

現地より多い在日

1945年8月15日、祖国が解放された当時、荒川区居住の高内里同胞は約1000人いた。祖国解放と前後して郷里に戻った人もいたが、多くが荒川区に留まった。

大阪にも多くの済州道出身が住むが、日本への移住がピークを迎えたのは解放から3年後、48年の「済州島4・3蜂起事件」以降だ。

現在の高内里の人口を見ると548世帯1100人余り。渡日をしなかったとみられる60歳以上はわずか250人に過ぎず、ほとんどが日本に渡ったことがうかがえる。

副産物でホルモン

三河島駅の周辺には多くのホルモン焼き店や焼き肉店が並んでいる。かつて区内に屠殺場があったため、牛、豚、鳥などの肉を卸したあと排出される内臓をはじめ、尻尾や耳などは、当時の日本人にとっては不要物だったが、在日にとっては、思いもかけぬ貴重な食材となった。

これら副産物を部位ごとに上手に味付けして食べる術を知っていたのは在日だけだった。そのため三河島にはつぎつぎとホルモン焼き店や焼肉店が増え続けた。もちろん、この地域の店は肉だけでなく、メニューにはチャリフェ(スズメダイの酢味噌和え刺身)、豚のガツで出汁を取ったモングッ(ホンダワラのスープ)

=写真=、チョンボッチュッ

(アワビ粥)など、済州島郷土料理もある。

(2017.8.15 民団新聞)

在日本関東済州道民会(当時は済州開発協会)が創立されたのが1961年。高内里親睦会はその34年前に誕生している。

在日本関東済州道民会(当時は済州開発協会)が創立されたのが1961年。高内里親睦会はその34年前に誕生している。 親睦会の寄付金で高内里ではいち早く水道や電気が敷設され、道路の舗装も急ピッチで進んだ。62年に「郷里開発期成会」を結成し、郷里の中央道路拡張と周辺道路の舖装、井戸掘り事業をスタートさせ、2年後に完工した。また、公民館(写真)建設地の寄贈や涯月中学校新築のための募金も集めた。

親睦会の寄付金で高内里ではいち早く水道や電気が敷設され、道路の舗装も急ピッチで進んだ。62年に「郷里開発期成会」を結成し、郷里の中央道路拡張と周辺道路の舖装、井戸掘り事業をスタートさせ、2年後に完工した。また、公民館(写真)建設地の寄贈や涯月中学校新築のための募金も集めた。 カバン製造業を多く営んでいた高内里同胞にとってのバブルは、60〜70年代に全国の中高生を中心に一世を風靡したスポーツバッグ「マジソンバッグ」だ=写真。カバンメーカーとして知られるエース社が1968年から10年間にわたって製造販売していたバッグで、中・高生たちの「ファッション品」とも言われ、2000万個という驚異的な売り上げを記録した大人気商品だった。

カバン製造業を多く営んでいた高内里同胞にとってのバブルは、60〜70年代に全国の中高生を中心に一世を風靡したスポーツバッグ「マジソンバッグ」だ=写真。カバンメーカーとして知られるエース社が1968年から10年間にわたって製造販売していたバッグで、中・高生たちの「ファッション品」とも言われ、2000万個という驚異的な売り上げを記録した大人気商品だった。 三河島駅の周辺には多くのホルモン焼き店や焼き肉店が並んでいる。かつて区内に屠殺場があったため、牛、豚、鳥などの肉を卸したあと排出される内臓をはじめ、尻尾や耳などは、当時の日本人にとっては不要物だったが、在日にとっては、思いもかけぬ貴重な食材となった。

三河島駅の周辺には多くのホルモン焼き店や焼き肉店が並んでいる。かつて区内に屠殺場があったため、牛、豚、鳥などの肉を卸したあと排出される内臓をはじめ、尻尾や耳などは、当時の日本人にとっては不要物だったが、在日にとっては、思いもかけぬ貴重な食材となった。