掲載日 : [2019-11-15] 照会数 : 6965

済州島に伝わる立春仮面劇 五穀豊穣と子孫繁栄を願う

[ 子どもを抱いた娘は老人と会い喜んで踊る(写真集の一部) ]

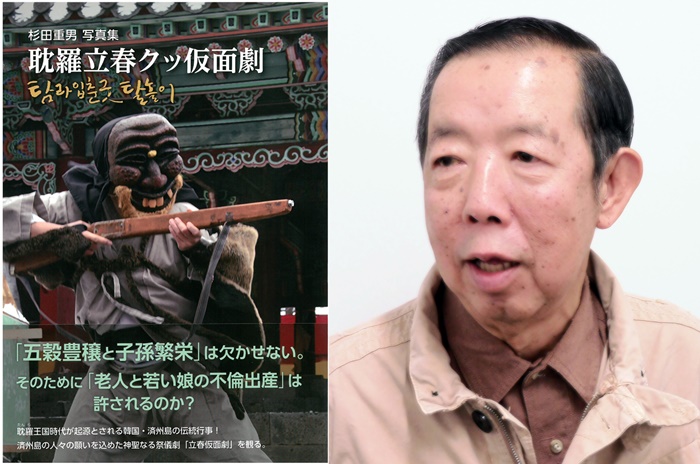

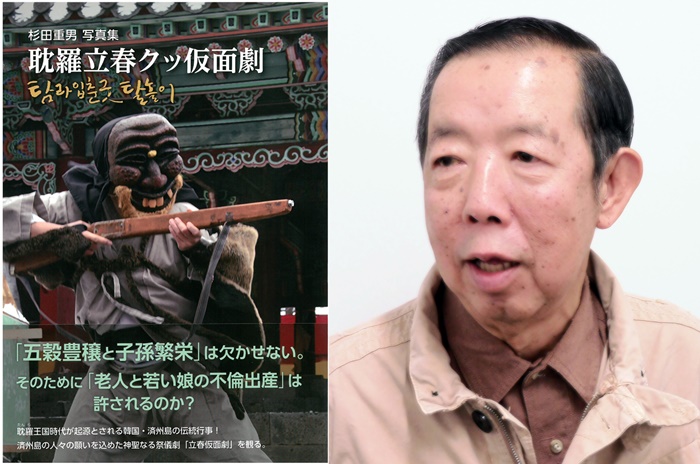

[ 子どもを抱いた娘は老人と会い喜んで踊る(写真集の一部) ] [ 表紙と写真家の杉田重男氏 ]

[ 表紙と写真家の杉田重男氏 ] [ 酔った老人と妓生の踊り ]

[ 酔った老人と妓生の踊り ]

通いつめて写真集に 写真家・杉田重男氏

済州島で1年に1回、立春の日に演じられる仮面劇を6年にわたり撮り続けてきたフリーカメラマンの杉田重男さん(写真下)がこのほど、写真集『耽羅立春クッ仮面劇』を創英社/三省堂書店から刊行した。五穀豊穣と子孫繁栄を願う、神聖な祭儀劇として大切にされてきた済州島の伝統行事。杉田さんは「撮るたびに新しい発見がある」と話す。

立春仮面劇を演じるのは、幼児国楽講師、会社員、研究所職員など約40人で構成される演技団体の「トルナヌム」。この仮面劇がいつから始まったかは正確には分からないというが、写真集の巻頭には次のような説明が記されている。

「立春祭祀は1840年代の文献、そして立春仮面劇は1914年の文献と同年に撮った何枚かの写真を通じてその事実を確認することができる。立春仮面劇はこのように長い歳月を経て伝えられてきたが、日本の占領統治時代に断絶してしまったそうだ」

途絶えてしまった仮面劇が復活したのは、88年に済州市三徒洞地域民によって上演されてから。99年から立春の日に済州市観徳亭で韓国民族芸術人総連合(民芸総)済州支部の主宰により開催されるようになった。当時から上演してきたのが、済州国際大学教授のシム・キュホさんなどが主宰する「トルナヌム」だ。

杉田さんは慶應義塾大学文学部卒業後、フリーカメラマンとして独立し、雑誌グラビア撮影を中心に活動してきた。韓国との結びつきが強くなったのは「冬のソナタ」をきっかけに起きた韓流ブームで、韓国のタレントを取材する韓流雑誌の仕事を始めてから。

仮面劇はそれ以前から知人に誘われて安東で撮影していた。済州島の仮面劇を初めて見たのは2013年、埼玉・日高市の高麗神社で開催された高麗の里鎮守の社のコンサート「済州島立春仮面劇公演」だった。「言葉は分からないけれど、物語を見て安東の仮面劇とはちょっと違うなという気がした。現地で見たいなと思ったのがきっかけで通うようになった」

15年5月、松本市の浅間温泉で開かれた「第8回渡来人まつり」で、公演団長のシムさんに済州島について質問したのを機に、交流が始まった。

立春仮面劇について杉田さんは「人間の幸せと五穀豊穣を合わせている」と指摘する。

「例えば、畑を肥沃させるということは人間の畑を肥沃させて子どもができる。収穫ができて子どもができて子孫ができるという、2つの話を比喩させている。2つの物語を込めながら進んでいくのがいちばんの魅力」

済州島には1年に2、3回訪れる。行くたびにシムさんやメンバーが歓迎してくれる。

今回、写真集を出版したことについてシムさんは「こういう写真集を出した初めての外国人」だと喜んでくれたそうだ。

「済州島に素晴らしい伝統芸能があることを日本人に知ってもらいたいし、K‐POP以外にも済州島の仮面劇が日韓おまつりのような場で上演できるようになったらいいな」。これからもできる限り撮影を続けていきたいと杉田さんは話す。

『耽羅立春クッ仮面劇』 定価1800円+税。 申し込みは杉田重男、Eメール(s_sugita0717@yahoo.co.jp)。

(2019.11.15 民団新聞)