掲載日 : [2020-12-02] 照会数 : 7854

神奈川近代文学館「金達寿収蔵コレクション展」生誕100年迎え初開催

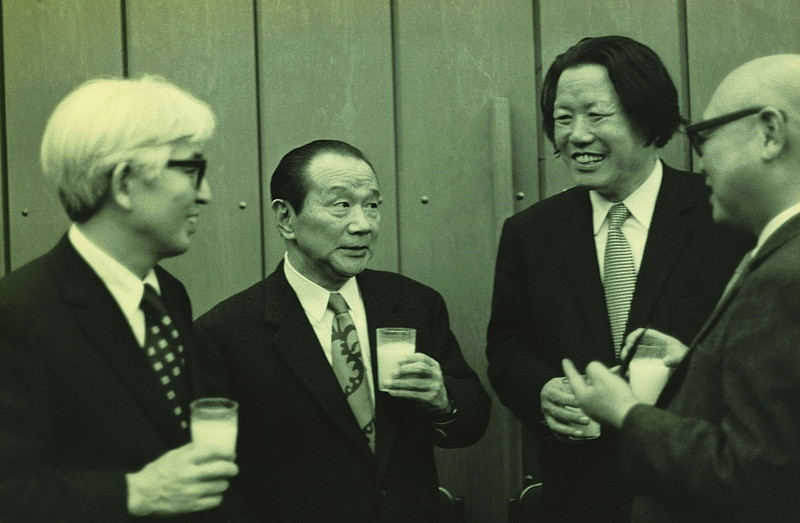

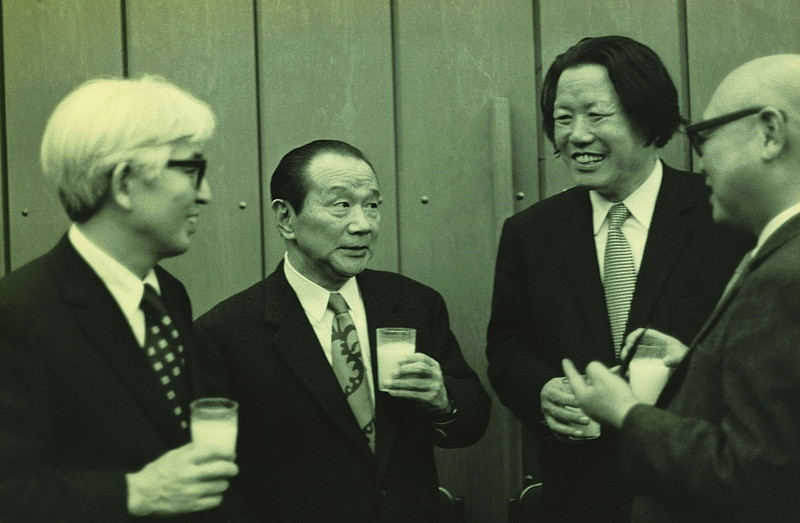

[ 「日本のなかの朝鮮文化を励ます会」で。左から司馬遼太郎、岡本太郎、金達寿、竹内好(73年2月) ]

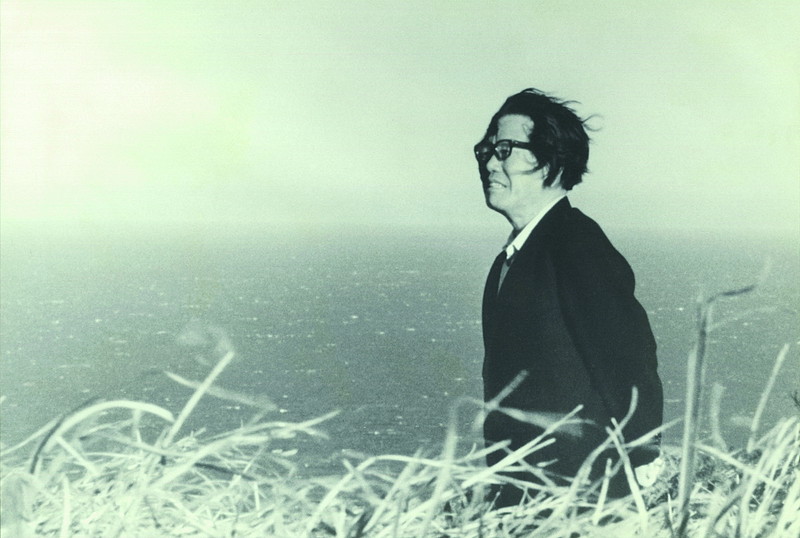

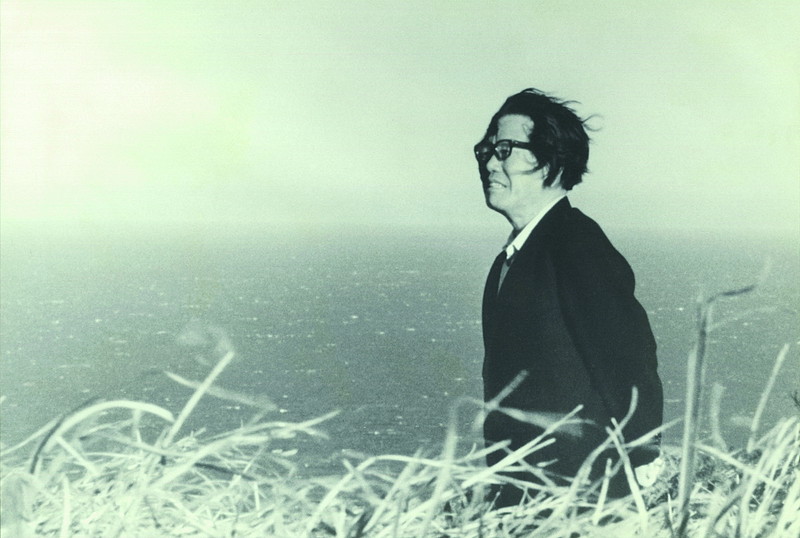

[ 「日本のなかの朝鮮文化を励ます会」で。左から司馬遼太郎、岡本太郎、金達寿、竹内好(73年2月) ] [ 金達寿 対馬北端より釜山を望む(撮影・李進熙) ]

[ 金達寿 対馬北端より釜山を望む(撮影・李進熙) ]

自筆原稿など200点 12日から

「日本の中の朝鮮文化」シリーズ(全12巻、講談社学術文庫)を通じて在日韓国人と日本人の相互理解を希求した金達寿の「生誕100年展」が横浜市中区の神奈川県立神奈川近代文学館で開催される。担当者は「資料を一堂に展示するのは初めての試み。どういう時代を生きて生まれた作品なのか。時代背景の理解も入れて特に若い人たちに知ってもらいたい」と話している。

同文学館は李進煕さん(韓国文化研究振興財団=当時)を通じて代表作『朴達の裁判』や『行基の時代』といった原稿、『太白山脈』ほかの創作ノートやメモ、愛蔵の朝鮮民具など1万650点を、著作権ともども2003年に遺族の全玉寿氏から一括寄贈を受け、「金達寿文庫」として保存してきた。今年が生誕100年にあたることから同文庫を中心に資料約200点を選んだ。

金達寿は1920年慶尚南道生まれ。10歳で渡日、貧困と闘いながら日本大学専門部芸術科に入学した。41年の卒業後は神奈川日日新聞(当時)の社会部記者となった。戦中戦後の約10年間、横須賀で暮らすなど神奈川に縁の深い作家だった。

本格的な文学活動は解放後から。長編小説『玄界灘』(「新日本文学」52~53年連載)と『朴達(パクタリ)の裁判』(「新日本文学」58年11月号掲載)はいずれも芥川賞候補となったが、賞の規定である「無名」「新進作家」にはあたらないとして受賞には至らなかった。

69年からは「日本古代史は、朝鮮との関係史である」との視座から「日本の中の朝鮮文化」を探求した。同シリーズは金達寿のライフワークとして晩年まで続けられ、日本人の対韓国観に影響を与えた。

また、民団中央本部「民族大学」で講師を務めたこともある。

12日から2021年3月14日まで(9時30分~17時、月曜日と年末年始休館)。一般260円、20歳未満および学生160円。会期中、展示会を記念して上映会「神々の履歴書」(前田憲二監督)が2月20日、講演会「いま、新しく読む金達寿」(黒川創)が3月7日に行われる。

神奈川県立神奈川近代文学館(045・622・6666)。

読者10組を招待

同展招待券を本紙読者に2枚1組、10組にプレゼントします。希望者は官製はがきで民団中央本部文教局まで。11日到着分まで有効。希望者多数の時は抽選になります。

(2020.12.02 民団新聞)